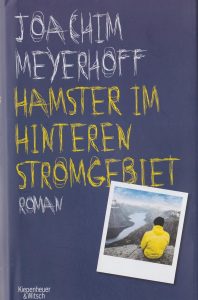

Kiepenheuer&Witsch | 2020 , 307 Seiten.

>> Kein Zweifel, Joachim Meyerhoff kann unterhaltsam schreiben, witzig, kurzweilig, massentauglich. Ein Dauer-Feuerwerk an Metaphern erwartet den Leser. Der literarische Kniff, mit der Erinnerung an mehr oder weniger lustige Geschichten aus seinem Leben sein beschädigtes „hinteres Stromgebiet“ im Gehirn zu beschäftigen, damit es wieder zu Kräften kommt oder zumindest nicht verkümmert, ist originell. Die erinnerten Episoden tragen allerdings wenig bei zu einem etwas tiefgründigeren Bild des Protagonisten, der ja zweifellos der Autor ist. Trotz ansatzweisen anrührenden Passagen wie die plötzliche Umkehr des Verantwortungsverhältnisses zwischen Vater und Tochter fragt man sich, warum einem dieser Joachim nicht so recht sympathisch werden will. Die Antwort kam aus kompetentem Kreis des Quartetts: Joachim macht seine Witze immer auf Kosten von Mitpatienten und Besuchern der Klinik. Witzig zwar, aber nicht die feine Art. Note : 3 ( ün) <<

>> Harter Einstieg. Einen Schlaganfall, schwäbisch „Schlägle“, hatte ich mir sanfter vorgestellt. Aus Angst vor einem zweiten nächtlichen „Kleinhirninsult“ versucht der Autor abends wach zu bleiben. Die Suche nach Erinnerungen soll ihm dabei helfen. So entsteht das Buch. Was ist an den Erinnerungen real, was fiktional? Der Leser (generisches Maskulinum) darf raten. „Schlimme Gedanken waren schon immer zu mir gekommen“, schreibt der Geschlagene, „aber jetzt wird es schlimmer.“ Erbarmungslos schildert er seine Ängste. Die Gespräche der Mitpatienten nehmen breiten Raum ein. Meist in wörtlicher Rede wegen der Authentizität. Das wirkt manchmal grenzwertig, so als wolle er Dialektsprecher nachäffen. Weniger wäre da wohl mehr gewesen. Aber Weghören geht nicht. Das kann jeder bestätigen, der schon mal in einem Krankenhausmehrbettzimmer gelegen ist. Einen gewissen Tiefpunkt des Romans ist seine Aussage zum Vornamen Maximilian: „Na klar heißt der Maximilian (…), das ist genau einer dieser Namen, die von Anfang an den Unterschied markieren sollen, die von Anfang an Druck machen.“ Joachim kennt vermutlich keinen einzigen leibhaftigen Maximilian. Der Autor ist untauglich für Reisen nach Mallorca oder in den Senegal. Über beide Reiseziele liegen mir völlig anderslautende Schilderungen vor. Meyerhoff beschreibt seine Umwelt oft recht gnadenlos. Dies wird erträglich, weil er sich selbst auch nicht schont, wenn er beispielsweise vom „schleswig-holsteinischen Lulatsch“ oder ergreifend von seiner eigenen Hilflosigkeit schreibt.

Komik, Ironie, vielleicht auch Zynismus sollen ihm helfen, seiner eigenen Hilflosigkeit zu

entkommen. Sozusagen das Lachen aus Angst im dunklen Keller. Er pflegt guten Umgang mit der Muttersprache. Die Lektüre wird fast nie langweilig. Ganz im Gegenteil. Das ist doch schon mal viel wert. Menschen vom Fach, die vom geschriebenen Wort mehr als ich verstehen, sagten mir, dass es sich bei dem Buch nicht um große Literatur handele. Vielleicht hat es mir auch deshalb so gut gefallen. Note: 1/2 (ax) <<

>> Der Hamster ist der Unhold im Untergrund. Nicht nur im Wandelareal des Klinikgeländes. Sondern sinnbildlich auch entlang der arteriellen Zuflüsse unter der Schädeldecke. Das hintere Stromgebiet ist eine von Schlaganfällen häufig befallende Hirnregion. Im autobiographischen Bekenntnis von Meyerhoff untergräbt ein Nager seine Hirnfunktion. Neun Tage verfolgt das literarische Tagebuch seinen Schlaganfall, der den Fünfzigjährigen mitten im Leben paralysiert. Durchsetzt ist das Werk von Assoziationen, Erinnerungen und einer blumigen Wahrnehmung bedrohlicher Zustände, die den therapeutischen Wert des Werks steigern.

Meyerhoff ist im Kreise der Familie zusammengebrochen. Motorische Entmündigung greift um sich. Die Gravitation zerrt an der unbeaufsichtigten linken Körperhälfte. Er droht vom Stuhl zu stürzen. Gliedmaßen prahlen mit Befehlsverweigerung oder schießen unerwartet aus der Lähmung hervor. Während die rechte Körperhälfte gut mittut, tritt die linke in den unberechenbaren Streik. Krankentransportirrwege durch Wien, Stroke Unit, Intensivüberwachung, Gruppenerfahrung unter benachbarten Akutpatienten, Todesängste, Wirklichkeitsverzerrungen. Eine aggressive Lysetherapie löst den verstopfenden Blutpfropf. Die tägliche Rehabilitation zeitigt deutliche Erfolge. Der Schauspieler und Schriftsteller erobert Sprache und Theater-Leistungssport zurück.

Auf dem Weg dorthin überrascht Meyerhoff mit erstaunlichen Metaphern voller Überzeugungskraft. Er muss weiterdenken, um weiter atmen zu können. Er empfindet seine ewig abschweifenden Gedanken als schmerzend scharfkantig. Aber könnte er etwas Runderes denken? Es fühlt sich an, als ob ein großes Dunkel falsch in eine zu kleine Schachtel gepresst wird. Natürlich wird Meyerhoff augenblicklich von Angst geflutet. Eine Angst, die vor allem eine Angst vor der Wiederholung ist – folgt auf den ersten doch häufig der zweite Schlaganfall. Der Schlaf, der native Zustand des Kontrollverlusts, scheint ihm die größte Bedrohung. Das Dasein ist zusammengeschrumpft auf ein Nadelöhr. Und er wird sich hindurchzwängen müssen. Vielleicht immer wieder. Es ist grausam.

Er gräbt Stollen in sein eingestürztes Bergwerk, sucht nach Beweisen, Verschüttetes unter den Hirn-Halden wiederbeleben zu können. Die Mallorca-Reise – der Inbegriff eines Katastrophenurlaubs. Alles schien gegen ihn verbündet. Am Ende die Einsicht, vor allem selbst Miesepeter und Unruhestifter gewesen zu sein. Die Senegal Reise: gewalttätige Unwetter, diebische Bevölkerung, gefühlte Hitzetode, apokalyptische Ungezieferinvasionen. Nach der Rückkehr verblasste seine friesische Heimat zur Leblosigkeit verglichen mit dem großartigen senegalesischen Konzert der Farben.

Morgens erscheint dann die von der Weihnachtsfeier ramponierte Ärzteschaft zur Visite. Sie begutachten die Halbtoten und säuseln von der befreienden Amnesie ihres ritualisierten Filmrisses am Vorabend. Meyerhoff nennt es ein Wandeln im komatösen Promilleparadies als lustvolle Nahtod-Erfahrung. Also auch eine Endzeitübung. Aber lässt sich das therapeutisch verwerten?

Der Autor selbst entwickelte in seiner Jugend einen provokanten Hang zum Nekrophilen ohne jedoch von der Nähe zum Tod profitieren zu können. Überfahrene Frösche, Wiener Würstchen und Kuhaugen konservierte er in Kunstharz, um die Vollendung des Todes durch den blockierten Verwesungsprozess auszubremsen.

Ein paar Tage später, als das Gleichgewicht wieder sein Eigentum wird, schleicht der Autor in das Treppenhaus um im Nachthemd ein Ballett zu exerzieren. Es gilt dem Tod unangemessen zu begegnen. Er soll dadurch seiner Ernsthaftigkeit beraubt werden. Die Angst verliert zwar das Hinterhältige, dennoch bleibt sie kraftvoll, will aber nicht mehr fordern als ihr zusteht. Man arrangiert sich im Laufe der Zeit.

Und dann ist da das Lebenselixier seiner Familie. Drei Kinder im Abstand von jeweils sieben Jahren sind ihm zuverlässige Lieferanten von Gegenwart. Jedes mit eigener Symbolik: Dino, Deo, Drogen. Die Liebe zwischen ihnen ist übermäßig. Die Älteste managt seinen Krankentransport, staucht die Rotkreuzfahrer zusammen und organisiert die Notfalleinweisung. Betonter Ausdruck von Verbundenheit auch in den Anreden: liebste Mutter, liebster Bruder, liebste Sophie. Fast ein wenig zu demonstrativ. Und doch fehlt Meyerhoff die Fähigkeit, seinen sozialen Umgang konfliktfrei zu lenken. Peinliche Erinnerungen werden offengelegt: in einem Nachbarschaftsstreit wurde er zwei älteren Damen gegenüber handgreiflich, um einen Kinderwagenabstellplatz zu verteidigen. Sein Jähzorn ähnelt jenem seiner Tochter, die sich bei jeder Unzufriedenheit brüllend hinwarf, selbst wenn sie sich dabei den Schädel aufschlug. Nun hat das Schicksal seinen eigenen Schädel lädiert.

Ungeniert beschreibt sich Meyerhoff als der, der er auch ist: ein preisgekrönter Schauspieler des Wiener Burgtheaters. Gewohnt, auf Bühnen Rollen zu interpretieren. Welten in Kokons, deren Verbindung zum Aussen in der Regel auf den Schlussapplaus beschränkt bleibt. So überrascht es vielleicht nicht, dass Meyerhoff auf 300 Seiten kein einziges Wort mit seinen Mitpatienten wechselt. Er nimmt lediglich eine abstoßende Geräuschkulisse von Röcheln, Stöhnen und Furzen wahr. Vielleicht sind diese Patienten zu sehr Symbole seines gefürchteten Endzustandes. Erst gegen Schluss beginnt er erhellende Bilder von behinderten Patienten beim Essen wahrzunehmen, wie sie vergeblich versuchen, Mensaschnitzel zu zerteilen oder Suppenlöffel in die Gesichtsmitte zu manövrieren. Momente der Läuterung flammen auf und als Leser hofft man, dass der Autor auch von dieser anderen Krankheit, der nicht ausbalancierten Ich-Bezogenheit, geheilt werden möge.

Die Katastrophe scheint in ihm einen Wandel in Gang zu setzen: Relativierung des eigenen Unglücks. Verschiebung der Prioritäten: Terminabsagen, Lücken als Genuss. Schuldsituationen werden reflektiert. Neue Lösungen werden gedacht. Wie bei dem gefangenen Vogel im Dachfirst, der in Panik stets nach oben flog und im geschlossenen Raum gefangen blieb, obwohl weiter unten die Tür offen stand. Die Todesnähe bekommt etwas konstruktiv Erweiterndes. Und letztlich die Einsicht, dass er bisher aus allem Geschichten machen konnte, aber aus fast nichts Normalität. Auch mal ganz normal sein, hätte in seinem Leben schon was Bereicherndes. Meyerhoff erkennt: sogar Desorientierung vermittelt ein nicht gekanntes Glücksgefühl.

Ein gutes Werk, das ehrlich und offen auch beruhigt und vor allem durch seine Sprache und Metaphern besticht. Note: 2 (ur)<<

>> Dass das Erzählen von Geschichten der Angstbewältigung dient und Komik heilen kann, das beweist die Schlaganfallgeschichte sicherlich für den Hauptdarsteller in diesem Roman. Er ist ein glänzender Erzähler, als bekannter Burgschauspieler beherrscht er noch in seinem vielleicht letzten Akt die Inszenierung, das Krankenhaus als Bühne. Ob Senegal, Mallorca, Norwegen, U-Bahnstationen, Hundeafter, Filmriß oder BUNTE-Klatschgeschichten aus dem Hause Gottschalk, der Schlagerlkopf des Erzählers ist immer noch ein nicht enden wollendes Füllhorn von Episoden, immer auf den dramaturgischen Höhepunkt und die Pointe hin konstruiert, nicht ein einziges Mal blieb mir das Lachen im Halse stecken. Die „dramatis personae“ des neuntägigen Klinikaufenthalt sind das medizinisch-therapeutische Personal, Mitpatienten im 6-Bettzimmer, am Rande eher geriatrische Schlaganfallpatienten, Patchworkfamilienbesuch. Während wir von letzteren viel Zugewandtes und Liebevolles erfahren (lassen wir den sauren Kitsch über die wunderschöne Sophie und die duftenden Töchterhaare mal außer Acht), so versagt Meyerhoff gegenüber den „mitspielenden“ Patienten, die ja auch noch auf der Bühne sind und meist viel härter getroffen sind als der Hauptdarsteller. Völlig empathielos ist da die Rede vom „Nosferatu-Mädchen“, von der „ungarischen Bowlingkugel“, vom „Wiener Altstrizzi“, die Hilflosigkeit der Lodenmanteleltern beim Besuch des stotternden Sohnes Max müsste sich jeder Komik eigentlich entziehen. Während Meyerhoff die Blase drückt, kämpfen andere ums Überleben. Die Entschuldigung des Autors „Dass sich meine Empathie für das Leid der Mitpatienten in Grenzen hielt, wunderte, ja schmerzte mich“ (S.96), wirkt angesichts späterer Einlassungen wenig glaubhaft. Da geraten spätere Beobachtungen beim MRT von Geriatriepatienten zum Zynismus: „war, wer hier wartete, bereits für den ultimativen Abflug eingescheckt“ (222) oder wenn der Rehapatientenparcour den doch sehr selbstgefälligen Einzelzimmergänger zu der Einsicht bringt: „Wäre ich Geier, würde ich hier kreisen“(252) . Dass es inmitten von Leid auch Raum für Slapstick geben muss (s. Mittagessen mit 300 Schlaganfallpatienten), das ist nicht meine Kritik, es ist sicher sogar überlebenswichtig. Aber Meyerhoffs Roman fehlt das Gespür für die Welt hinter Buster Keaton. Schicksale, Auseinandersetzung mit Leid, Schmerz, Tod, Tiefendimensionen – es gibt viel zu wenige Ansätze in diesem Roman, aber vor allem Verdrängen oder eben Sprachbilder, die sich eigentlich verbieten, wenn aus dem Krankenzimmer ein Bett „hinausgeschoben“ wird: „Gab es hier irgendwo eine Transitzone für letzte Atemzüge“ (193). Gegenüber Erzählungen anderer Mitspieler im Bühnenstück „Schlaganfall“ ist Meyerhoff übrigens deutlich kritischer als gegenüber seinen eigenen. So zensiert der Burgschauspieler die Lebensgeschichte der „Dame aus Braunschweig“ (auch das gesamte Klinikpersonal übrigens namenslos, selbst die leicht erotische aufgeladene Neurologin), während der Physiotherapiestunde süffisant: „Ich war beeindruckt, wie monoton sie Katastrophen und Banalitäten aneinanderreihte ohne jeglichen Wechsel der Intonation.“

Ich jedenfalls hätte mir von einem so sprachgewandten Erzähler mehr Wechsel in der Intonation gewünscht. Die Tonhöhe Komik wir umfassend bedient, jedliche Tontiefe wird vergeigt. Note : 4 (ai) <<